「平幹二朗さんの魂の芝居に触れて」

田尾下 哲(演出家)

私は髙瀬久男さんの意志を継いで、平さん最後の『王女メディア』の演出をさせていただきました。平さんは最初から「村の女たちとの団結力をより明確に出したい」という方針を持っていらっしゃいました。

私は振付家の盟友キミホ・ハルバートさんとともに、布を使うことでメディアの情念と女たちとの団結を同時に表すことが出来る表現を模索しました。

三本の長い布がメディアの周りを舞い、彼女を取り巻き、蝶のようにひらめく様子は美しくはありますが、実際には中央で布をたぐる平さんにも少なからぬ力が加わり、後ろでサポートしてもらっているとはいえ、大変な労力だったと思います。

ですが、平さんは自らその布をつかみ、たぐり、身体に巻き付けていました。

メディアの言葉にならない情念を身体を張って表現する…。

その姿勢にキミホさんとともに感動したことを昨日のように覚えています。

セリフ術やキャラクター同士の立ち位置、描き分けには特に厳しく、後輩の俳優の皆様への要求も厳しかったのですが、何よりもご自身へ課す要求はシビアで、稽古初日から本番さながらの台詞回しで稽古場の緊張感は一度たりとも緩むことはありませんでした。

中村勘三郎さんもそうでしたが、演技についての指示を出している時も、私の目を離さずに食らい付くような目線に、このような名優と仕事をしている一瞬一瞬が自分にとって大きな学びの場なのだ、と感じていました。

2015年9月に立川で開けた舞台は、2016年3月、金沢で96回目の公演を迎え、大千秋楽となりました。

私も駆けつけて最後の公演を見ましたが、そこでの平さんは旅公演の疲れも見せずに絶好調で、チャーミングな姿から残忍な凄みのあるラストに向けて、一層自由に演じていらして、これまでも蜷川版、髙瀬版と演じてこられた『王女メディア』をご自分で更に引き上げている…と感激しました。

平さんがお亡くなりになったことは今でも信じられませんが、最後にお花を手向けさせていただいた時の眠るような穏やかなお顔に、生涯現役を貫いた名優の美しさを最後まで見せていただいた想いです。

平さんの演劇への愛と情熱を胸に刻んで、私もこれからの演劇人生を進んで行きたいと思います。

平さん、本当にありがとうございました。心からの尊敬を込めて…。

「平幹二朗さんと出会えて」

キミホ・ハルバート(振付)

私は平幹二朗さんの最後の「王女メディア」の振付をさせていただきました、キミホと申します。

演出家の田尾下さんがお書きになったメッセージと同意見だったので、私が平さんのような偉大な方の事を語らせていただくなんてとんでもないと思うのですが、少しだけ付け足させて下さい。

平さんに初めてお目にかかったのは蜷川さんの「ハムレット」の公演終了後です。

本番後にも関わらずお時間を作って下さった平さんは、力強いオーラで私たちを楽屋に向かい入れてくれました。

そこで「王女メディア」に対する平さんの想いというものを覗かせてくれました。

プロデューサーの秋山さんからお話をいただいた時、私は自分が得意とする女性らしい動きを作って欲しいからだと思っていました。

しかし平さんは私を見てすぐ見抜くように「美しくなくてはいけないけど、女っぽすぎてもダメなの。男が演じるのだから….」とおっしゃっていました。

その瞬間、私は平さんの求めるメディアの世界に出来る限り近づけたいと感じ、覚悟したことを覚えています。

きっと田尾下さんも同じ想いだったと思います。

稽古場に入りストイックに作品作りに取り組む平さんには甘えがなく、毎日ベストを自分にも周りにも求め、全力で突き進んでおられました。今までおやりになったものに捕われる事なく、まるで初めてこの作品に挑戦するかのように。

一番思い出に残っているのは「ちょっと…」と言って呼ばれ、「あそここうやってみたんだけど、どうだった?」と私に意見を聞いて下さる稽古場での日々。

前の日に私が気になったことをお伝えさせていただいき、平さんは必ずそれを受け入れて下さり、一晩考えて下さり、次の稽古でその結果を出してみせて下さる。

こんなに偉大な方なのに、どこから来たかも解らない私の女性としての意見を真剣に聞いて下さった。

そうやって日々変わって行く平さんの芝居を目の当たりに出来たことは私の宝です。平さんはプロフェッショナルの中のプロフェッショナル。

私もたくさんの事を学ばせていただきました。

本当に美しいメディア….

あの白い壁を伝って歩いて行く平さんの姿、そして最後の後ろ姿… 今でもはっきり焼き付いていて、バイオリンの音が聴こえてきそうです。

きっと今もその道を歩き続けているのでしょう。

平さん、平さんの「幾層倍も倖せなのですから…」という台詞が大好きでした。

たくさんの感謝の気持ちを込めて…

キミホ

「私が知ってる平幹二朗と言う俳優」

熊井かず子 (付人)

平さんとは何度か共演させていただきました。

話す様になったのは、蜷川さん演出『元禄港歌』の稽古中初めて蜷川さんの前で芝居をする時で、私の稽古場での初めての稽古でもありました。

役は不具者の念仏信徒で、蜷川さんに大爆笑されながら『やり過ぎだ!サル』って言われたのですが、歩き方など平さんに『腰とか気をつけてやらなきゃ駄目だからな』と話しかけられたのが切っ掛けでした。

私が、すごく食べるので、差し入れで貰った顔くらいある大きいお饅頭などを『くまにやるから置いといて』とその当時、平さんを手伝ってた先輩に言ってたそうです。

嬉しそうに平さんが『やる』って私に持ってきてくれたのを覚えてます。

いたずらっ子で真面目で、お洒落な平さんでした。

まさか、手伝いをする事になるとは思ってもいませんでしたが不思議な縁があったんだなぁーと思います。

そばに付いて一緒に居るようになっていつも二人で喋って笑ってケンカして。

栗が好きで つぶ餡が好きで 柿が好きでシャインマスカットが好きで 無花果が好きで…地方公演で二人で別々に買い物してるのに同じ物を買ってたり(笑)

昔、先輩に平さんと同じ事言うって言われたけど…やっぱり考えてる事が似てるって自分でも思った。

幹の会の地方公演中移動日に平さんと私の二人は皆とは別行動で平さんが好きなおうどん屋さんに一緒に行きました。

開店前から二人で並んでずーっと喋って笑って私は約三人前のザル饂飩を食べて平さんは笑いながら『すごいすごい』を連発。

駅まで10分ほど歩いて、電車の時間までスタバでお茶しました。

手伝ってなかったら話さなかった事もいっぱい話して…この時の事は、すごい良い思い出です。

手伝ってた時期は短かったかも知れませんが、平さんと濃い時間を過ごせたと思います。

時々、夢にも出てきてくれてますが、破天荒な平さんが夢で芝居し続けてくれています。

ありがとうございました。

「赦しない世界は悲劇を生む」

濱田元子(毎日新聞東京学芸部)

演劇記者になって10年あまりで、平さんとの思い出を書くのは、実はとってもおこがましい。

けれど、こうして書いているのは、平さんとは取材で数回しかお話をしていないにもかかわらず、その時、その時の言葉が深く、強烈で、そしてあっという間にそのチャーミングな人柄に引き込まれてしまったからにほかならない。

もちろん、その舞台にいつも圧倒されていたのは言うまでもないが。

古典ものの舞台の取材なのに、映画で特殊メークをした写真を見せてくださった時の茶目っ気たっぷりの笑顔。

また、最後の取材となった「クレシダ」のインタビュー時も、演出家に「絞られすぎです」と充実の稽古場をユーモア交えて語っていらしたのが忘れられない。

でも、何より強く残っているのは、「一世一代、ふたたび。」と銘打った「王女メディア」の全国公演中、富山の高岡での取材である。

公演終了後、大変な疲労の中にもかかわらず、あのゆったりした抑揚たっぷりの、取材を忘れてうっとり聞き惚れてしまう声で、「メディア」への思いを語るのを聞くことができた。

「今年(2015年)ふと、世界情勢を見渡して、エウリピデスが言いたかったどうかはわからないけど、僕は『赦し』がテーマじゃないかと感じた。

国と国との関係もそうですけど、人間はどこかで何かを赦さないと、こういう悲劇を生んでしまう」

ギリシャ悲劇の時代も現代も、人間は何一つ変わっていないのかもしれない。

分断や差別がますます世界を、日本を覆うなか、平さんのメディアとこの言葉がいつも頭をよぎるのである。

「『王女メディア』千秋楽の初日」

中村義裕(演劇評論家)

平さんとお別れをするために、お通夜に伺い、遺影に対峙して想いを語り、「安らかにお休みください」と申し上げたのに、まだ私の中では決着が付いていない、というのが正直なところだ。

二人で進めようとしていた仕事が非常に不本意な形で、例えれば稽古中に突然「公演中止」と通告されたようなまま、平さんは忽然と姿を消してしまった。

そのゆえか、まだ私は「お疲れ様でした」と言えない。

短い期間ではあったが、平さんとは濃厚な話のキャッチボールをさせていただいたことを想い出とし、気持ちを整理しないといけないのかもしれない。

2016年3月6日、平さんの『王女メディア』は長い旅の千秋楽を水戸で迎えた。

その帰途、東京駅までの1時間ほどあれこれと話をした中で、「今日、やっと僕の中で初日が出たような気がする」と平さんは言った。

数を重ねた中での発見を舞台で表現したらうまくいった、のだと。

幾分かは、明日からはもう肉体的にも精神的にも大変なこの舞台を演じなくてもいいのだ、という安心感もあっただろう。

しかし、その言葉を聴けたことは、大きな喜びだった。

批評家は、ある舞台の記録やありようを書き残し、まだ見ぬ観客に公平な視線で伝えることにその責任を負っている。

どの舞台であれ、演じる本人以上に正確な感覚を持ち、観客に感動を与えるような伝え方はできない。

それは私の不勉強ゆえだが、この『王女メディア』に関しては、私の中ではまだ「初日」は出ていない。

もう観ることが叶わない平幹二朗という名優について書くことで、私の初日が出るのだろうか。

それは一体いつのことなのだろう。

聞いても答えを返さずに笑うだけかもしれないが、一番聞きたい相手は、もういない。

「平幹二朗さんのこと」

柳 義男(紀伊國屋サザンシアター初代支配人)

演劇を職業にして47年、諸々の方と出会いました。

中でも忘れられないお二人・ 平幹二朗さんと渥美清さんです。

お二人とも最後の最後までトップスターでありなが らお二人とも決して威張ったところのない、そして私のような無視しても良い存在の 者を平等に扱ってくださった俳優としては勿論、人間として教えられる方です。

最初に平さんと深く知り合うきっかけは紀伊國屋ホールで木冬社公演・清水邦夫 作・演出「夢去りて、オルフェ」(1988年11月15日~25日)です。

下っ端 の私が「平さんが桂木一機という役を見事に演じ切っておられる」と話したのを何処 で聞かれたのか、5階の楽屋から4階のロビーに居た私の所まで裸足で駆けつけてこ られ、恐縮したのを昨日の事のように思い出します。

荒廃した遊園地、焼け焦げた回 転木馬、北一輝伝説、ジャズ、崑崙山脈、など等・作者の清水さんが「好きな物だけ を拾い、選び、それぞれ響きあうようにして書いた」と云われるこの秀作は清水さん

独特の繊細で奥深い作品でした。

しかし、文字で書かれた戯曲の世界が豊かであれば あるほど「演じること」は難しい作業と推察されます。

松本典子さんの切れ味鋭い桂 木ぎんと、平さんの抑制の利いた しかし妙に存在感のある桂木一機が共鳴しあい、 情感溢れる傑出した舞台になっていたのを昨日の事のように思い出します。

それから何十年経過したでしょうか・4年前79歳の平さんに再び感服する出来事 に出会いました。「福岡で・王女メディア公演やるので是非観てほしい」信じられな いような好意と共に観劇を誘って頂きました 。

私の出身地の福岡の演劇を目指す徳満 さんという意欲的な、真直ぐな青年と一緒に拝見しました。

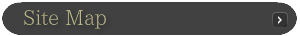

そして昨年、2016年の1月再び「王女メディア」東京公演、1公演毎に深化さ れる平さんの舞台に魅かれるように何ステージか拝見して、その時演劇に人生と夢を 掛ける若き演劇人と一緒に平さんに写真をとお願いしてご快諾頂き、それがまさか記 念写真になるとは思いもかけぬ小さな私の人生での平さんとの素晴らしい出会いで す。

※写真は終演後、東京・グローブ座のロビーにて撮影していただいたものです。

(左より劇団球 小出侑門さん、劇団球座長 田口 萌さん、平幹二朗さん、筆者)

中村義裕(演劇評論家)

去年の9月30日に東京・立川で幕を開けた平幹二朗の『王女メディア』が、近畿・中国・四国・中部・北陸・東北・北海道の旅を経て、96ステージ目でこの水戸芸術館で千秋楽を迎えた。1月の上旬に東京グローブ座でも一週間ほどの公演を持ったが、2013年の「一世一代」が好評を受け、82歳にして「一世一代、ふたたび」と銘打って全国を巡演しているのは驚異的なことだ。

ギリシャ悲劇は、我々日本人には人物や土地の名前などの固有名詞が馴染みにくい。この脚本を修辞した詩人の高橋睦郎は、1978年の初演当時からその部分にこだわり、原作では「イアソン」となっているメディアの夫を「夫」とし、「アテナイの王・アウゲウス」を「隣国の太守」として、固有名詞を排除し、一般名詞化することで日本語に馴染むような工夫をしてある。更に、日本の古典芸能や謡などを意識し、台詞の中にも「三千世界」「恩愛」など、こうした芸能で良く使われる言葉が用いられている。

これらの工夫が、戯曲を古びさせることなく、人間が持つ普遍のテーマを生かしているのだ。芝居というものは、土台となる脚本がキチンと創られていれば、何回の上演にも耐えうることはシェイクスピアや近松門左衛門が歴史の中で証明していることであり、高橋睦郎の修辞により、『王女メディア』も時代を超える普遍性を持ったことになる。演出は、初演から1999年までは蜷川幸雄、2012年からは高瀬久男に変わったが、高瀬の急逝により今回は高瀬演出を踏襲した上で田尾下哲が今回の演出に当たっている。

夫の山口馬木也が保身のために国王の娘を妻にすることを決め、妻(メディア)の平に二人の息子を連れてこの地を去るように告げる。夫の不実をなじる妻に、夫は新しい縁組は子供たちのためでもあるのだ、と言い逃れをする。夫の勝手な言い分に、妻は復讐を決意する…。

この作品の作者であるエウリピデスは、紀元前400年代を生きた人物だ。今から2400年前の夫婦の愛憎劇は、時間や場所を超えて現代も我々の胸に訴えかけるものが大きい。根源的な嫉妬や愛情などの感情は、時代や場所には関係ない、ということだ。演劇的に見れば、ストーリーの伏線を張り巡らせるなどの技巧ではなく、人間の感情同士がストレートにぶつかり合う芝居であるだけに、台詞、そして役者の技量が問われる作品であるとも言える。1979年の初演時には、人形師の辻村寿三郎の容貌魁偉とも言える豪奢な衣裳などが話題を呼んだが、だんだんにそうした物が取り去られ、今回の舞台は衣裳も装置も簡素だ。その分、役者が生身の肉体で勝負をし、どこまで観客を説得・共感させられるかという問題に変わった。役者にとっては挑戦のし甲斐があると同時に、その力量が問われる難しい舞台だ。

東京の上演でも感じたことだが、台詞の朗誦には定評のある平のメディアが、回を重ねるごとにどんどん透明感を増している。それでいて、力がなくなっているわけではない。常識的に考えれば、半年にも及ぶ巡演を経れば、相当に肉体は疲弊しているはずだが、この千秋楽の舞台には、そうした感覚は微塵もない。むしろ、軽々と動き、笑う場面もあれば、一転して巨大なエネルギーが暴発するのではないか、とも思えるパワーを感じさせ、まさに変幻自在である。自らの子供を手に掛け、夫への復讐を果たした後、夫とのやり取りの場面ではろうたけた笑顔を浮かべ、崇高さをも漂わせて凛然としている。見かけだけではなく、自ら放った復讐の矢が自分に返ることを知りながらも、敢然と復讐を遂げる役は、男性のエネルギーを必要とするものでもある。ここに、この芝居を女性や女形ではなく『男優』が演じる意味があるのだろう。元を正せばギリシャ劇はすべて男性が演じて来た歴史的背景がある。その意味が、今回の舞台で明確にわかった。

山口をはじめ三浦浩一、若松武史らの共演者すべてを呑み込むかのような圧倒的迫力を持って、メディアが屹立している幕切れは圧巻だ。しかし、夫の不実に対する見事な復讐として、新しい妻になる予定の娘とその父を毒殺し、自らの子を殺したメディアには、この後の「救い」もなければ「赦し」もない。こうした大きな代償を払ってまで復讐を遂げたメディアの心にあるのは、すべてを達成した後の「諦念」だったのではなかろうか。

カーテンコールで何度も頭を下げる出演者たちは、すべてを出し尽くした、との表情を見せたが、メディアの平幹二朗だけは、艶然と微笑んでいたのが印象的である。

2016.03.06 水戸芸術館

東京新聞(夕刊)

2016年1月9日

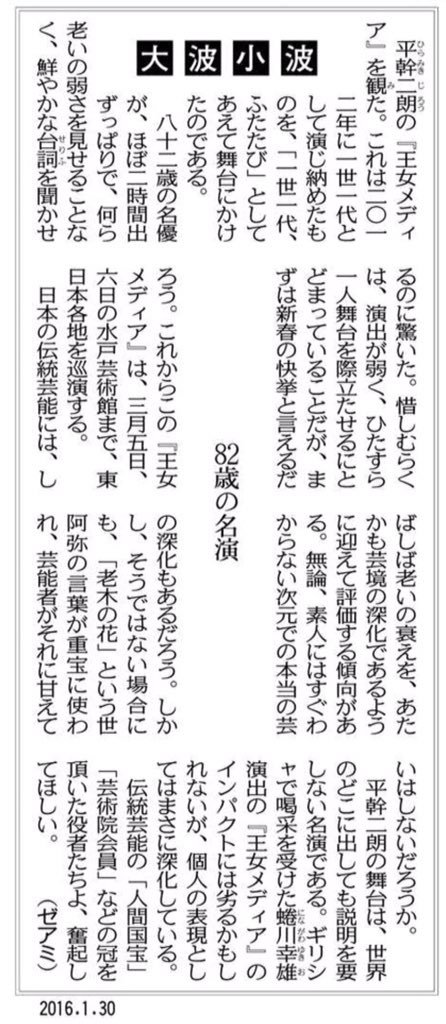

東京公演「王女メディア」初日パーティ

大千秋楽打ち上げ

盛岡演劇鑑賞会

『王女メディア』感想−例会アンケートより

★平の熱演はいつ見ても素晴らしい!

★平さんのバイタリティ、多くのセリフをものともせず、スラスラと話して素晴らしい。

★素晴らしい舞台でした。全て男性なのに女性を演じていてそう見えるのですから。

息もつかせぬとはこういうことをいうのですね。終ってまだドキドキしています。

★それぞれの視点の相違や言い分がとてもうまく際立って分かりやすかったです。

大義か感情か、日本の古典芸能(歌舞伎や文楽)にも通じるものがあり、勉強になりました。

★平さんの演技をここで観られるとは、もう最高でした。最後は涙が自然に心に溢れてきました。

★平さんの名演技に引き込まれました。年齢を全く感じさせず、すばらしい。

本当にすばらしい。

江別演劇鑑賞会

徳島市民劇場

搬出風景。

さすがに平幹さん「王女メディア」の舞台。

舞台装置が半端ではなく、「重い・大きい」搬出作業は大変でした!

カーテンコールで平さんに手渡したワイン

(資料映像協力:水戸芸術館)

(資料映像協力:水戸芸術館)